英彦山雑学寺子屋

こしょう(唐辛子)のお話

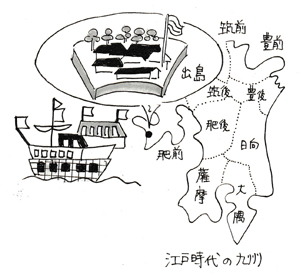

| ●ゆずごしょうの柚の大事なパートナー、「こしょう」こしょうとは、唐辛子のことです。 九州でなぜ、このような呼び方になったかというと 唐辛子(とうからし)の響きがむかし、長崎での貿易の頃、「唐を枯らす」とイメージされてしまう為 こしょうと呼び名を変えたそうです。 |

|

| ●ピーマンも仲間 品種にはおなじみ「鷹の爪」、その他「八ツ房」「虎の尾」、「伏見」などあり、辛味のない唐辛子としてピーマンがあります。 |

|

|

|

| このこしょうは、江戸時代に長崎の出島に入って来て、食用というよりも薬として流通しました。 当時、英彦山の山伏は、布教の為、九州一円を廻っており遠くは、中国や四国の方まで及んでいました。 特に肥前は檀家が多く、長崎にも出入りしていました。それで、唐辛子を仕入れた山伏は、製薬の技術を使い「ゆずごしょう」を作ったと思われます。 |

|

- 2016.03.16

- 14:13

- コメント (16)

なぜ、英彦山山伏に柚子胡椒が作れたのか?

| なぜ、英彦山山伏に柚子胡椒が作れたのか? | |

| 英彦山の山伏は、激しい修行で学んだ加持祈祷や秘伝の薬を調合して、病気を治し、元気を与えていました。 また、参詣者を宿坊(山伏の住まい)に泊めて料理を工夫し、歓迎していました。 九州各地、中国、四国の西部まで、布教をしていました。 特に佐賀藩主鍋島氏は戦国時代より、英彦山信仰が厚くいまでも佐賀、長崎の肥前地方には、英彦山神宮の分霊の分社が多く存在しています。

|

|

柚子胡椒の原料である柚は、仏教とともに伝来し 漢方薬や観賞用として栽培されました。 こしょう(唐辛子)は、江戸時代、出島に入ってきて長崎に出入りしていた英彦山山伏が、持ち帰り製薬の技術を持って、柚子胡椒を作ったと考えられます。 山伏の時代には、食品というより健康食品に近かったのでしょう。 英彦山では、昔から赤い唐辛子と黄色の柚で作られていました。 創業者 林光美は、香辛料として販売するには 新鮮な緑色が好ましいと原料を見直し黄色になる前の青い柚と青い唐辛子を使ったのが 「柚乃香」です。  |

|

- 2021.05.25

- 14:44

- コメント (16)

ぶっぽうそう

みなさんはこの変わった名前の鳥をご存じでしょうか。

はじめて聞かれた方も多いでしょう。

柚太朗の住んでいる英彦山には二種類の姿のまったく違う鳥が

同じ名前で呼ばれているのです。

声のぶっぽうそうと、姿のぶっぽうそうがいるのです。

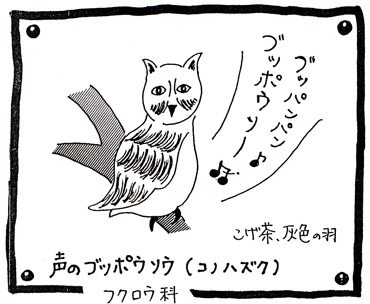

昔、お坊さんが、夜森のなかで、ブッポウソウー♪

という鳥の声を聞き、「ブッポウソウとは仏法僧、あの声はまさに仏の声だ」といいました。

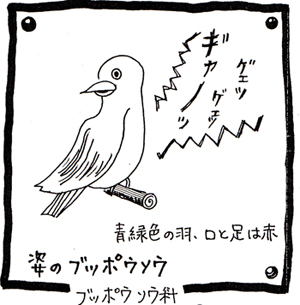

そして翌朝、その声がきこえた辺りをみると、体が青緑色、くちばしと足が赤と言う美しい鳥が枝に止まっており「あの鳥に間違いない!」と確信してしまったのです。

その名がそのまま定着し、声のぶっぽうそう(このはずく)は夜しか鳴かないためおおきな誤りとなってしまったのです。

昭和10年、ひょんなことから声の主は地味な姿のフクロウの一種、コノハズクと判明し姿の美しいブッポウソウは「ギャーッ!!」という悪声だったのです。

しかし1000年近く続いた名前を入れ替えるわけにもいかず、今に至っています。

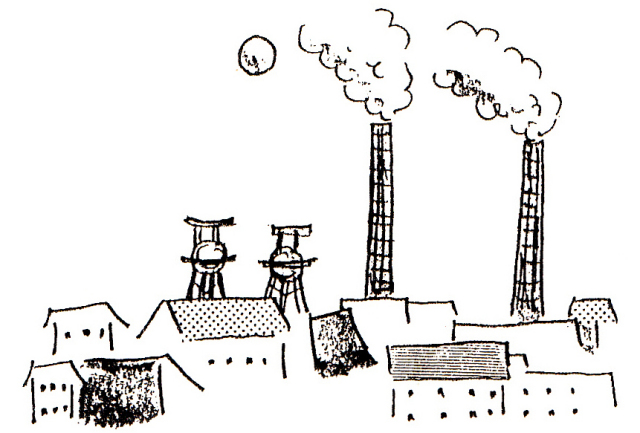

筑豊、炭坑節のおはなし

今回は筑豊のおはなしです。

九州、筑豊地方にはかつて、大小合わせて233もの炭鉱があり、明治、大正、昭和と石炭を八億トンをも産出し、炭鉱ブームにわいたのです。

五木寛之先生の「青春の門」の舞台ともなりました。

そして、この有名な歌が生まれました。

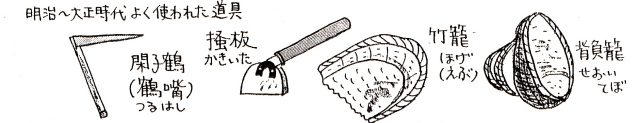

竪抗撰炭節

月が出た出た 月が出た

伊田の炭鉱の上に出た。

あんまり煙突が高いので

さぞやお月さん煙たかろ サノヨイヨイ

数ある炭坑節の中で、最も歌い継がれているこの歌は、田川郡、伊田村(現、田川市)出身の小野芳香により、明治43年につくられました。

撰炭婦(石炭とボタを区別する仕事婦)に流行、大正2.3年ころに盛んに歌われました。

“伊田の炭鉱”を“三井炭鉱”“三池炭鉱(福岡県大牟田市)”“うちのおヤマ”または自分の炭鉱の名をいれて、各地で愛され歌われました。

実は2番があり、次の通りです。

香春岳から見降ろせば伊田の竪抗が真正面

十二時降りのサマちゃんがケージもたれて思案顔 サノヨイヨイ

・香春岳・・・田川にある有名な山岳 セメントの材料が採れる

・伊田・・・炭鉱のある地名

・竪抗・・・人や石炭を昇降させる抗

・ケージ・・・竪抗の昇降台

・サマちゃん・・・恋人

筑豊のヤマ元では採掘節、選炭節など無数のヤマ唄があり、当時の様子を伝えてます。名もなき労働者たちによってヤマの地底からわき上がるようにつくられて来たことでしょう。

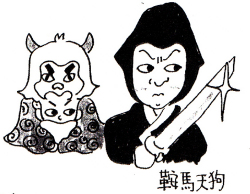

天狗のおはなし

みなさんは鞍馬天狗をご存知ですね。

映画化もされましたが、もとは室町時代につくられた謡曲です。

原作の中の一節に「お伴の天狗は誰だ」筑紫には(幅広い意味で九州)英彦山の豊前坊」とあり、英彦山の天狗は有名でした。

天狗は神通力で、危機を救いますが、これは修験者(山伏)の象徴された姿だったようです。

手に錫杖、そして鈴掛を着た姿は山伏とよく似ています。

荒行で鍛えた腸能力は忍者の原型とも言われています。

険しい山岳を住みかとし、民衆に親しまれ、また、恐れられた天狗は修験者たちの理想像でした。

英彦山は千数百年の間、天狗、山伏をたくさん産みました。

今でも山中にたくさんの石窟がのこり、修行が行われていた記録も残っています。

山を散策すると岩陰から天狗がひょっこりと顔を出しそうです。

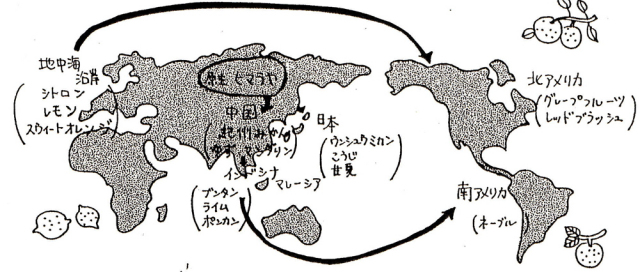

世界に広まったみかん達

世界にひろまったみかんたち

みかん類は主にカンキツ属、キンカン属、カラタチ属に分類されるよ!

どれもヒマラヤ山麓周辺に原生したんだけど、人間が見つけ出して、中国につたえ、栽培、改良したんだって。

中国からは東南アジア諸国、日本、そしてシルクロードを経て、

中近東を通り、さらに地中海海岸に伝わったんだ。

柚、来日のお話

ボクの故郷は、中国の揚子江の上流です。

7世紀頃、朝鮮半島を渡って、日本にやってきました。

今ではすっかり日本の人々に愛され、参照と共に、日本の

2大香辛料と言われるまで、すっかり定着しました。

「歳時記」では夏は花、秋は実、冬はゆず湯として

季語になり、一年を通してみなさんに愛されています。